古代尼羅河定期氾濫,河水退去後留下肥沃的土壤,孕育出埃及古文明。從前尼羅河氾濫時,每年有半年的]時間無法耕作。史學家猜測法老王即利用此時徵調百姓,興建金字塔。

因為每年氾濫日期不定、水位高低也不同,造成很大的困擾。水位高時,所有作物都被沖掉;水位低時,會因乾旱而造成飢荒。隨著人口增加,控制氾濫災情與穩定的提供農業用水愈見急迫,歷代君主都想整治尼羅河,卻不得其法。據說11世紀時即有人提出在亞斯文建水壩,以控制尼羅河的氾濫。

英國人佔領埃及時,於1899~1902年建了亞斯文低壩(Aswan Low Dam,Old Aswan Dam),以便調節洪災並支持尼羅河下游的人口成長所需。但是因設計不當,水壩兩次加高高度,還曾經差一點潰堤,因而有興建高壩的想法。

1956年納賽爾總統(Gamal Abdel Nasser)在蘇聯貸款及技術協助下,從1960起以10年的時間興建了全世界最大的水壩 — 亞斯文高壩(Aswan High Dam)。此後不但解決了氾濫問題,也提供農業灌溉用水,而強大的水力發電系統,也讓埃及迅速走向現代化,對埃及的經濟與文化有很大的影響。

亞斯文高壩長3,830公尺,底部寬 980公尺,上方半月形寬40公尺,高111 公尺。壩體蓄積的大量河水造成水位上升,形成世界最大的人工湖 — 納賽爾湖(Lake Nasser)。Lake Nasser長約550公里,最寬處約35公里。

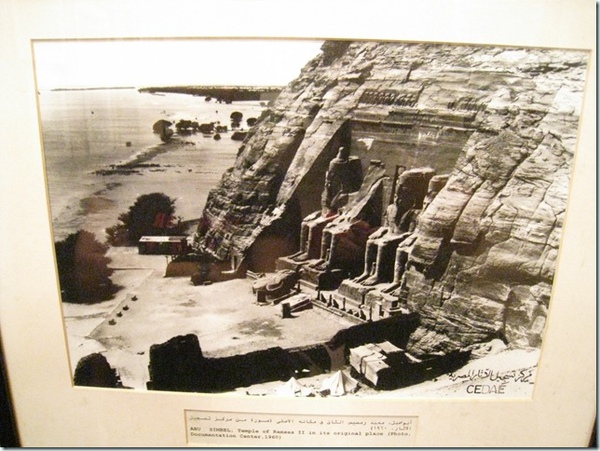

雖然尼羅河水氾濫問題解決了,不過無洪災使土壤鹽分提高、連續耕作讓土壤肥力降低,病蟲害問題等等也隨之發生。不僅如此,納賽爾湖邊的許多努比亞村莊和神廟,如阿布辛貝神廟(Abu Simbel Temples)、菲萊神廟(Temple of Philae)、Kalabsha神廟和Amada神廟等14座神廟,都淹沒水中。

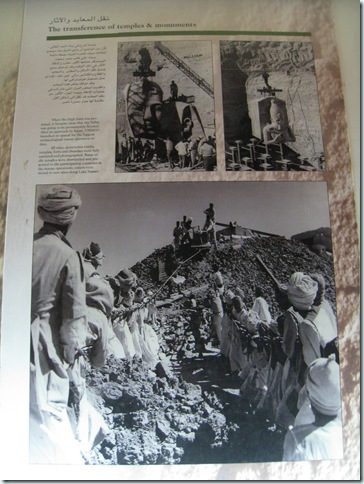

為了搶救神廟,聯合國教科文組織(UNESCO)召募資金,並邀請數十國專家學者前往神廟勘查,研討出三個方案來拯救神廟:

一、建造一個巨大的透明圓蓋,將神廟封住,將神廟保存於原址;

二、以水泥打造的箱子,將神廟封住,再連同後面山壁一起切下,以起重機將神廟吊往高處;

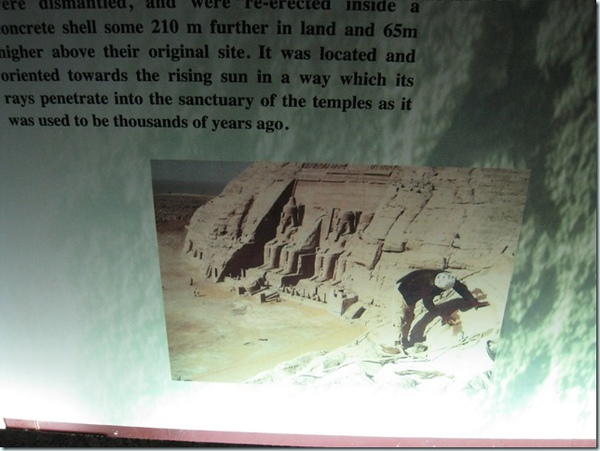

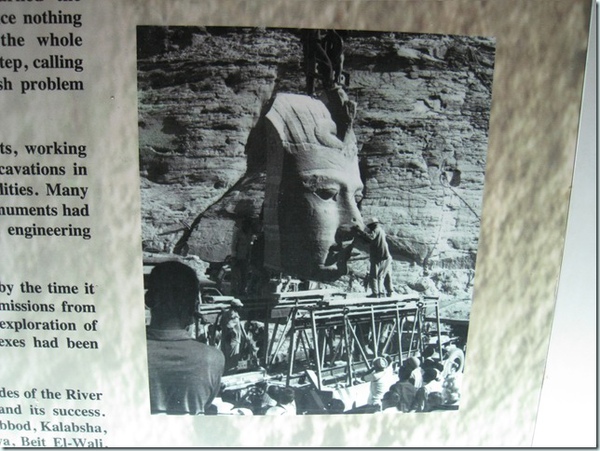

三、將神廟切成二十公噸左右的石塊,全部聚集且搬運至新址後,再重新建立。

評估金錢與整體環境之後,最後採用第三個方案。以阿布辛貝神廟為例,神廟被切成二千多塊、10~40公噸左右的石塊,向上方移動約65公尺,再於新址建一座人工假山,將石塊搬到假山處拼湊組裝。花了四年的時間後,阿布辛貝神廟就在1968年九月再度重生。

位於亞斯文的努比亞博物館(Nubia Museum)內,就有許多當時搶救神廟的照片。其中有一個模型秀出了阿布辛貝神廟搬遷前後的位置差異。

因為相框的玻璃會反光,我一直變換位置想拍到反光最少的角度,但是拍出來的效果不佳。

看著照片,我訝於工程之浩大,也感謝這些人所做的努力。當我拜訪兩座阿布辛貝神廟與菲萊神廟時,我真的看不出切割的痕跡。參觀其他神廟時,有時會注意到有人正在修復浮雕與壁畫,因為可以看到草稿線畫在上面。可見UNESCO真的非常用心。

也聽說亞斯文低壩(Aswan Low Dam)完成之後,菲萊神廟的下半部在每年的洪水氾濫期會淹沒在水中。觀光客參觀的方式是坐著船,划行在石柱之間,然後低頭從清澈的湖水中「欣賞」古蹟。哇!好特別的方式,那些經歷過的人一定終生難忘。

留言列表

留言列表